人数カウントできるカメラは、年々精度を高めており施設や店舗の混雑回避にも活用されています。今注目の集まっている人数カウントカメラを使えば、利用者のストレスを軽減し業務の効率もアップ可能です。導入を検討すべき理由や可視化の仕組みをご紹介します。

目次

人数カウントカメラの仕組み

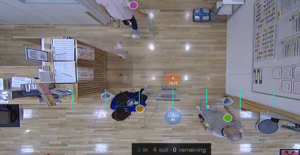

ネコの目カメラタイプを例に、人数カウントカメラの仕組みをご紹介します。入退場と滞留の2パターンで施設の混雑状況を割り出します。

入退場のカウントは、トレーニングジムやイベント会場に導入されることが多いタイプです。人数カウントカメラで撮影した画像を元に、人の入退場を自動検知します。

一方、滞留者のカウントが用いられるのは待合室や待機列などです。設置された人数カウントカメラの画像解析を通して何人がその場に留まっているのかをカウントします。

利用者は混雑状況をスマホで簡単に確認できるため、混雑発生を防ぐ効果も期待できます。

人数カウント状況に応じたメッセージも配信可能

ネコの目であれば、混雑状況の発信のみならず、その時に応じたメッセージを利用者に届けることができます。

利用者が集中してしまっている時には、少し時間を置いての訪問をメッセージで呼びかけることもできるでしょう。混雑を避けたいと考えている利用者には、満足度が高いサービスを提供できます。

例えばトレーニングジムなどでは、プールやメインのトレーニングルームなど、設備ごとの混雑状況のお知らせも可能です。遠隔で混雑情報が確認できれば、利用者はその日のトレーニング計画を立てやすくなるはずです。

人数カウントを検知する4つの方法

近年多くの施設に導入が進んでいる人数カウントシステムが、どのような仕組みで混雑を検知しているのかをご紹介します。混雑を検知するには、主に次の4つの方法があります。

・入退場ゲート

・ネットワークカメラ

・ビーコン

・発券機

人数カウント入退場ゲート

入退場ゲートは、施設の出入り口に設置され、人数をカウントする機械です。駅の自動改札などが最もイメージしやすい入退場ゲートです。テーマパークや、大手IT企業の出入り口についているのをよく見かけます。セキュリティーやマーケティングが主な利用目的になります。

セキュリティーの為につけている入退場ゲートは、あまり混雑情報に使われることはありません。

人数カウントネットワークカメラ

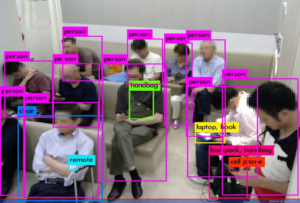

ネットワークカメラで混雑状況を把握する仕組みは、ネットワークカメラで撮影した映像を元に、滞在人数及び混雑状況をAIが分析します。撮影中の映像を使ってリアルタイムで解析を行い、人の出現回数をデータ化します。カメラにAIの機能が搭載されいるものをAIカメラと呼ぶこともあります。AIカメラはカメラで混雑解析を行う事ができます。

指定した範囲内の滞在人数を把握するのに適しているため、イベント会場などの混雑状況把握に適しているでしょう。

人数カウントビーコン

ビーコンとは、1秒の内に数回Bluetooth Low Energyの信号を発信する端末です。ビーコンが発する電波をレシーバーが受信することで、人やものの位置を特定します。

ビーコンは小型で軽量なものが多く、取り付けも手軽にできるのがメリットです。店舗での集客やプロモーションイベントにも多く用いられる混雑測定方法です。

発券機

発券機は、役所や官公庁の窓口でよく見かける、利用者がボタンを押して番号札を取る機器です。

発券機がネットワークにつながっている為、現在の待ち人数をWebに発信することが可能となっています。番号札を引いた人数ー呼出しが終わった人数=現在の待ち人数として表示されます。

発券機は、待ち行列の整理目的で使われる為、施設内の混雑状況と言うよりは、何人並んでいるのかを利用者にお知らせし、クレームになりにくいようにするのが主な目的になります。

人数カウントカメラを使うべき4つの理由

ここまで、混雑状況を計測する方法をいくつかご紹介してきました。中でも人数カウントカメラを利用することには、次の4つのメリットがあります。

・利用者の利便性を高められる

・密を回避できる

・データを活用できる

・サービスの質を上げられる

人数カウントカメラの導入を検討している方のために、システムを使うことで得られる利点をご紹介します。

人数カウントで利用者の利便性を高められる

今から向かう施設がどれほど混雑していて、どれくらい待機をしなければいけないのかが分からない状況は、利用者にストレスを与えてしまう可能性があります。人数カウントをカメラで検知し、インターネットで情報発信することで、利用者は訪問時間を調整することもできます。

時間を有効活用できるようになるという点で、人数カウントカメラは利用者の利便性をグッと高めるツールになるはずです。

人数カウントで密を回避できる

感染症対策が強化されている中で、人混みを避ける行動パターンが求められるようになっています。人数カウントカメラを活用すれば、現在の混雑状況を配信することで、これから訪れようとしている利用者に訪問の時間をずらしてもらうこともできるでしょう。

密を回避したいという施設と利用者のニーズが一致している近年では、人数カウントカメラの需要も高まっています。

人数カウントデータを活用できる

収集した混雑状況データは、さまざまな面で活用が可能です。例えば混雑が発生しやすい時間帯のデータを元に、職員の勤務体制を調整したり、反対に比較的余裕のある時間帯での利用を呼びかけたりといった対策が取れます。

日々の業務改善のみならず、混雑情報はマーケティングや経営戦略を立てる際にも役立ちます。利用価値の高いデータを、人数カウントカメラの利用で集めることができるようになるのです。

人数カウントでサービスの質を上げられる

人数カウントカメラの導入で、混雑の緩和に成功すれば1人1人の利用者に対応できる時間的余裕が持てるのも大きなメリットです。利用者にとっても、混雑によるストレスも軽減し、職員が丁寧に対応してくれるようになれば、サービスに対する満足度は大きく向上するでしょう。

利用者が自分のスマホで混雑状況に簡単にアクセスできるようになるためには、混雑情報をインターネットで発信する必要があります。

ネコの目.COMは、必要な情報だけがシンプルに記載されているため、利用者が作用方法に迷う心配もありません。サービスの質を上げるためには、導入する混雑情報発信システムの使いやすさ、見やすさにも注目するとよいでしょう。

人数カウントカメラを導入して利用しやすい施設作り

人数カウントカメラは、すでに多くの施設やイベントで導入されている注目のアイテムです。カメラで混雑状況を把握する仕組みは、ソリューションによっても異なります。

ネコの目の場合は、導入する施設のタイプに応じて入退室カウントと滞留人数カウントという2つの仕組みで混雑を検知します。カメラで把握した混雑状況は、インターネットで利用者に情報発信をすることで、より大きなメリットを得られるでしょう。

利用者の利便性を高めサービスの質を上げるだけではなく、カメラを設置した施設側も収集したデータを更なる業務改善やマーケティングに活かすことが可能です。感染症対策や寒い時期の季節性インフルエンザ予防としても、混雑検知カメラの設置と混雑情報の発信が効果的です。

人数カウントカメラの検討をしている場合は、混雑具合を測定する方法や利用者への情報発信方法も合わせて確認してみましょう。ちなみに、お持ちのカメラがネコの目対応のタイプであれば、そのまま利用して混雑情報プラットフォームと連携することができます。

ネコの目で混雑・待ち時間対策をしたい方は、ぜひご検討ください。